古来より、日本の文化や宗教の中で「恐ろしいけれど美しい」「恐れられながらも敬われる」存在として語られてきた夜叉と般若。

どちらも力強く、時に人間を超えた力を持つ存在として描かれますが、その背景や意味合いには明確な違いがあります。

本記事では、夜叉と般若の起源から象徴的な意味、日本文化への影響までを比較しながら、彼女たちの真の姿に迫ります。

夜叉と般若の基本的な違い

夜叉と般若は、どちらも日本文化や仏教に深く関わる存在であり、神秘性と象徴性を併せ持つ重要なキャラクターです。

しかし、その性質や役割は大きく異なり、それぞれ異なる文化的・宗教的意味を担っています。

夜叉はもともとインド神話に登場する「ヤクシャ(Yaksha)」と呼ばれる精霊や守護神に由来し、自然界に宿る力や富を司る存在として信仰されていました。

後に仏教に取り入れられたことで、夜叉は仏法を守る護法善神の一つとして再解釈され、外敵や悪霊から仏教徒を守る役割を果たすようになりました。

特に密教や修験道においては、その戦闘的・超自然的な力が重視され、仏像の周囲や寺院の門などに配置される霊的守護者として描かれています。

また、夜叉は人間に試練を与える存在としても語られ、倫理観や信仰心を問い直すきっかけとなる重要な象徴でもあります。

一方、般若は仏教における「智慧(ちえ)」の概念を指し、悟りに至るための精神的な洞察力や直感的理解を象徴しています。

仏教の中では「般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)」として、六波羅蜜の一つに数えられ、すべての煩悩を超越するための指針となる重要な教えとされています。

しかし、日本の伝統芸能である能や狂言においては、「般若」は恐ろしい形相をした能面として認識されており、裏切られた女性の嫉妬や怒り、悲しみが鬼と化した姿を表現した象徴的存在でもあります。

このように、夜叉と般若はそれぞれ仏法を守る実体的存在と、内面の感情や悟りを表す抽象的象徴という異なる立場で日本文化に深く根ざしており、両者を比較することで、仏教的世界観と日本独自の精神文化をより深く理解することができます。

夜叉とは?その意味と由来

夜叉(やしゃ)はサンスクリット語の「ヤクシャ(Yaksha)」に由来し、自然の精霊・守護者としての性質を持っています。

その存在は古代インドにおいて非常に重要視され、森や山、地下に宿る精霊として信仰の対象となっていました。

ヤクシャたちは、人間に富や健康をもたらす存在であると同時に、怒らせると恐ろしい報復を行う力も持っているとされ、両義的な性格を有しています。

インド神話では、夜叉は富と財宝を司る神クベーラに仕える存在として登場し、その従者や護衛の役割を果たしています。

彼らはしばしば武器を持ち、恐ろしい外見をして描かれることが多く、戦闘力にも優れた存在とされました。

一方で、人々にとっては供物や祈願を捧げることで恩恵を与えてくれる存在として、畏れとともに敬われてもいました。

仏教においては、このような夜叉の性質が取り入れられ、仏法を守護する八部衆(はちぶしゅう)の一員として登場するようになります。

夜叉は仏の教えを妨げる悪鬼や外敵を打ち払う役割を担い、護法善神として信仰されました。

日本に伝来した後も、仏教寺院の門番像や、仏像の周囲に配置される存在としてその威容を誇っています。

般若の特徴とその役割

般若(はんにゃ)は、仏教用語としては「智慧」を意味しますが、その意味は単なる知識ではなく、真理を見抜き、悟りに至るための深い理解と洞察を指します。

仏教では「般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)」という言葉で、六波羅蜜の一つとして重要視され、修行者が煩悩を超越し、悟りへ至るために欠かせない智慧とされています。

しかし、日本文化において「般若」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、恐ろしい表情をした能面の「般若」です。

この般若面は、裏切られた女性の嫉妬と悲しみ、怒りと絶望が混ざり合った感情を象徴しており、その表情には深い人間心理が込められています。

鋭く突き出た角、睨みつけるような目、むき出しの牙など、その造形は観客に強烈な印象を与えます。

能や狂言の舞台では、この面を通じて女性の怨念や情念の深さが視覚的に表現され、物語上で非常に重要な役割を果たします。

たとえば、恋人に裏切られた女性が、激しい嫉妬と悲しみによって鬼のような姿に変貌するという筋書きは、能の代表的なテーマの一つです。

このように、般若という存在は、仏教における智慧の象徴であると同時に、人間の負の感情が変化した姿を表現する文化的な象徴でもあります。

日本文化における夜叉と般若の位置づけ

日本では、夜叉は神仏に仕える守護者や妖怪として、さまざまな物語や信仰の中に登場します。

山中に現れる恐ろしい存在として描かれることもあれば、仏教においては人々を悪から守る護法神として尊ばれる存在でもあります。

夜叉のイメージは多面的であり、民話や伝承、さらには祭りなどの民俗行事にも取り込まれてきました。

特に地方によっては、夜叉を祀る神社や行事も存在し、その土地ごとの文化的背景が色濃く反映されています。

一方で般若は、能や狂言においては怨霊と化した女性を象徴する重要な存在であり、その怒りと悲しみを鋭く表現する面として、芸術的にも非常に高く評価されています。

近年では、現代のホラー作品やアニメ、ゲームに登場するキャラクターとしても人気があり、「女性の情念」「制御不能な怒り」「復讐の化身」としての描写がなされることが多くなっています。

どちらも「恐ろしさ」を伴う存在ですが、その恐怖の意味するものは異なります。

夜叉は外的な脅威に対する防御者、または試練として立ち現れる存在であるのに対し、般若は内面の感情、とりわけ嫉妬や愛憎といった心の闇を象徴する存在です。

つまり、夜叉は外敵に対する「力」の象徴、般若は内面に潜む「情念」の象徴として、日本文化の中でそれぞれ独自の位置を築いているのです。

夜叉の種類と特徴

夜叉女の存在とその意義

夜叉女(やしゃにょ)は、女性の夜叉であり、古代からの伝承や信仰において非常に独特な存在感を放っています。

一般的に、夜叉女は強い執念と怨念を宿し、人間の女性の感情的側面を強調して描かれることが多く、特に愛や嫉妬、怒りといった激しい情念に支配された姿が印象的です。

彼女たちは、その美しさと恐ろしさを兼ね備えた二面性を持ち、魅了と脅威を同時に表す存在として語られてきました。

夜叉女は仏教や密教において、時に仏法を守護する存在として、また時には人間に試練を与える存在として登場します。

特に修行僧を誘惑して堕落させようとするエピソードや、裏切られた女性の怨念が夜叉女となったという話など、さまざまな文脈で描かれています。

これにより、夜叉女は単なる妖怪的存在ではなく、人間の内面に潜む感情や因果の象徴ともなっています。

夜叉面の歴史と表現

夜叉面は、能や仮面劇、さらには祭礼や宗教儀式の中でも用いられてきた伝統的な面であり、その起源は古代インドから中国を経て日本に伝わったとされています。

この面は、怒りや恨み、鬼気迫る感情を視覚的に強調するための道具として発展してきました。

特に、能においてはその激しい表情が舞台全体に緊張感をもたらし、観客の感情に強く訴えかける力を持ちます。

夜叉面のデザインは、時代や地域によって様々に変化してきましたが、共通しているのは、鋭い眼光、歯をむき出しにした表情、そして頭部にある角や炎のような意匠です。

これらの要素は、見る者に畏怖と尊敬を同時に抱かせるように設計されており、夜叉という存在の力強さと神秘性を象徴しています。

また、現代では舞台芸術にとどまらず、美術作品やフィギュアなどにも応用され、夜叉面の文化的意義はさらに広がりを見せています。

妖怪としての夜叉の役割

妖怪文化における夜叉は、しばしば鬼に近い存在として語られることが多く、その役割は多岐にわたります。

夜叉は、人間の前に突然現れて試練を与えたり、道徳や信仰心を試すような行動を取る存在として描かれます。

たとえば、深い山中で修行を行う僧侶の前に姿を現し、その者の心の弱さを見透かして試すという逸話も多く残されています。

また、夜叉は人々の不道徳な行為を戒める存在でもあり、その姿は時に恐ろしくもありながら、教訓的な役割を果たします。

こうした役割から、夜叉は単なる怪異ではなく、倫理的・宗教的な存在としても受け入れられてきました。

特に、夜叉女の登場する物語では、女性の感情や社会的立場が絡むドラマが強く描かれ、妖怪としての夜叉の多層的な意味が浮かび上がってきます。

般若の意味とその象徴

般若の面の由来と種類

能面としての般若は、裏切られた女性の情念を象徴する面であり、角や牙を持ち、苦悩と怒りが入り混じった表情が特徴です。

特にその鋭い目線と大きく開いた口、額から突き出す角は、見る者に強烈な印象を与えます。

この面は、表面の恐ろしさとは裏腹に、深い悲しみや絶望を内包しており、単なる恐怖の表現にとどまらない複雑な感情の象徴でもあります。

般若面にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる物語的背景や役割を持っています。

たとえば、赤い般若は怒りや嫉妬が最高潮に達した状態を象徴し、より鬼に近い存在として描かれることが多く、主に強い怨念を持つ女性の霊として登場します。

一方、白い般若は内面の苦悩や未練を強調し、心の奥底にある悲しみや切なさを反映したものとされています。

また、黒い般若という非常に稀なバリエーションも存在し、より禍々しい力を帯びた存在として儀式や特別な演目で用いられることがあります。

こうした多様な般若面は、舞台芸術の枠を超えて、日本の文化的・精神的な象徴としても根付いています。

現代では、ホラーやファッション、タトゥーデザインなどでも般若のモチーフが取り入れられ、その象徴性と美学は国際的にも注目されています。

般若が持つ智慧とは?

仏教における「般若」は、真理を見抜く深い智慧を意味します。

これは、単なる知識や経験の積み重ねとは異なり、物事の本質を見抜き、執着や錯覚を取り除いて真実にたどり着くための力です。

般若の智慧は、迷いと苦しみから解放されるための鍵とされ、仏教修行においては最も重要な精神的資質の一つとされています。

この智慧は、思考を超えた直感的な理解や、あらゆる現象の「空(くう)」の本質を見極める能力として捉えられます。

つまり、「般若」を会得することは、自己の執着や煩悩を超えて、物事を広い視野でとらえることができるようになるということです。

これにより、仏教徒は人生の苦しみに囚われることなく、真の平穏と慈悲の境地へと導かれていきます。

仏教における般若の重要性

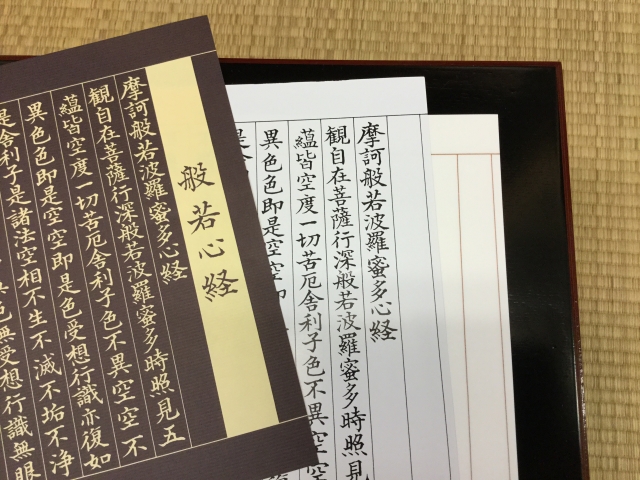

「般若経」や「般若心経」など、般若をテーマにした経典は仏教思想の中核をなしています。

特に『般若心経』はわずか260字程度という短さでありながら、その中に仏教の核心ともいえる「空」の教義を凝縮しています。

「色即是空、空即是色」という有名な一節は、あらゆる現象が固定的な実体を持たず、すべては因縁によって生起していることを表しています。

この教えにより、般若の智慧は煩悩を超越し、真の解脱に導く力として機能します。

仏教徒は般若の智慧を通して、自らの無知や執着に気づき、それを超えることによって涅槃(ねはん)の境地を目指します。

般若の思想は禅宗をはじめとする多くの宗派に取り入れられ、修行や瞑想の指針として重んじられています。

さらに、般若は仏教の哲学的基盤としてだけでなく、精神的な実践の中核でもあり、日常の苦しみや困難に直面した際に「真理に照らして物事を見直す」ための視座を提供してくれる智慧でもあるのです。

夜叉と般若の関係性

仏教における夜叉と般若の位置付け

夜叉と般若は、いずれも仏教世界において重要な意味を持つ存在ですが、その役割と象徴は大きく異なります。

夜叉は主に仏教の教えを守護するための実体ある存在であり、護法善神の一つとして、仏陀や菩薩に仕える形で登場します。

彼らは仏法を破ろうとする悪鬼や邪神と戦い、修行者たちを守る霊的な守護者とされています。

特に密教では、夜叉は真言や法具とともに結界を守る重要な役割を果たし、堂内や仏像の周囲に配されることもしばしばです。

一方で般若は、仏法そのものの根本的な「智慧(ちえ)」を象徴しており、物理的な姿よりもむしろ教義的・哲学的な概念としての位置付けが強い存在です。

『般若心経』や『大般若経』などの経典では、「空(くう)」の思想を通して般若の智慧が説かれ、悟りへの道筋として重要視されています。

したがって、夜叉が「仏法を外敵から守る存在」であるのに対し、般若は「仏法の内側にある真理そのもの」を体現するものといえます。

夜叉と般若の共通点と相違点

夜叉と般若にはいくつかの共通点があります。

まず、両者ともに畏怖と敬意を同時に抱かれる対象であるという点です。

いずれも人間の理解を超えた存在として描かれ、修行者にとっては恐れながらも信仰の対象となっています。

また、どちらも「変容」を伴う象徴性を持っており、心のあり方や霊的な状態に影響を与える存在として登場します。

しかし、決定的な違いとしては、夜叉が実体を持つ霊的・神的存在であるのに対し、般若は智慧という抽象的な概念であるという点が挙げられます。

夜叉は具体的に姿かたちがあり、神像や仮面などで表現されることが多く、その力や怒りを視覚的に体感できる存在です。

それに対し、般若は思想や経典の中に現れる真理として語られ、人間が到達すべき精神的境地として理解されます。

加えて、夜叉は怒りや戦いといった能動的な面を強調されるのに対し、般若は静かな洞察と理解によって真理に至るという受動的・内省的な側面を強く持ちます。

存在する怨霊としての夜叉と般若

夜叉や般若は、時に特定の感情や怨念が変化した結果として描かれることがあります。

特に日本文化においては、その側面が強調されます。

般若は、嫉妬や怒りといった激しい感情により変化した女性の怨霊として、能面や物語の中に頻繁に登場します。

愛する者に裏切られた女性が、深い執念と哀しみにより鬼の姿となり、般若の面をかぶるという演出は、感情が形を持った一つの象徴です。

一方の夜叉も、怒りや執着の感情が形を変えた存在として描かれることがあり、もともとは人間であった者が修行や苦悩の末に夜叉へと変化するという伝承も存在します。

特に夜叉女においては、激情や未練が転化し、その身を怪異へと変貌させるケースが語られており、般若との共通点が浮かび上がります。

つまり、夜叉と般若はともに「感情が具現化した存在」として捉えることもでき、人間の情念や心の動きを象徴する鏡のような役割を担っているのです。

夜叉と般若の文化的影響

能面としての夜叉と般若

能楽において、般若面と夜叉面は極めて重要な役割を果たしています。

これらの面は、登場人物の内面の感情や物語の主題を視覚的かつ象徴的に表現するために用いられており、観客の理解を深め、舞台全体の雰囲気に大きな影響を与えます。

般若面は、嫉妬や怒り、絶望といった負の感情が頂点に達した女性の心を象徴し、その恐ろしい形相は見る者の心に強い印象を与えます。

感情が爆発する瞬間を形にしたこの面は、ただの仮面ではなく、演じられる人物の精神的変化そのものを視覚化する芸術作品として位置づけられています。

一方、夜叉面はその怒気と力強さ、神秘性を視覚的に表すものであり、より荒々しく、非人間的な存在としての迫力を持たせるために使用されます。

武力や霊的な力を象徴する面として、仏教的背景を感じさせる役柄に登場することが多く、物語の中で圧倒的な存在感を放ちます。

これらの面は、単に装飾的な道具にとどまらず、演者の演技と密接に結びついています。

面を通して観客は登場人物の感情の高まりや変化を理解し、物語に没入することができるのです。

また、面そのものが美術工芸としても高く評価されており、能楽の世界では熟練の職人によって一つ一つ手彫りされ、魂が宿るものとされています。

文学やアートにおける彼女たちの描かれ方

夜叉も般若も、日本の古典文学や絵巻、説話集、さらには現代の小説、アニメ、漫画に至るまで、数多くの場面で登場します。

それぞれが持つ怒りや悲しみ、強い執念といった感情は、物語に深みを与え、読者や観客に強烈な印象を残します。

夜叉は時に神仏の使いとして、あるいは恐ろしい妖怪として人間に試練を与えたり、邪悪を討つ力を持つものとして描かれ、般若は裏切りや喪失により変化した女性の姿を通して、人間の心の奥底に潜む感情を映し出します。

近代以降の創作においても、夜叉や般若は依然として魅力的なキャラクターとして描かれ続けており、特に女性の激しい感情や独立心、複雑な心理を表現する際に象徴的な存在として活用されています。

これらのモチーフはまた、フェミニズム的な観点からも注目されることが多く、文学批評の中でも頻繁に取り上げられるテーマとなっています。

現代における夜叉と般若の再評価

現代において、夜叉や般若のイメージは再評価され、新たな意味付けがなされています。

かつては「恐ろしい存在」「忌むべきもの」とされていた彼女たちも、今では女性の力強さや内面的葛藤の象徴として、よりポジティブな視点から捉えられるようになっています。

芸術分野では、夜叉や般若をテーマにした現代アートやパフォーマンス、映像作品などが数多く生まれており、古典的なイメージに現代的な解釈が加えられています。

ファッションやポップカルチャーの中では、般若面や夜叉面をモチーフにした衣装、アクセサリー、タトゥーなどが登場し、力強く個性的なアイコンとして世界中の若者の間でも支持を集めています。

また、ジェンダー論や心理学的な文脈においても、般若や夜叉は興味深い研究対象となっています。

彼女たちの物語は、感情の抑圧と解放、自己の再生、社会的な役割からの逸脱といったテーマと深く結びついており、現代人の心にも強く訴える力を持っています。

このように、夜叉と般若は時代を超えて人々の心を捉える存在として、今なお文化的価値を高め続けているのです。

般若の智慧とその教え

般若心経の内容と意義

「色即是空、空即是色」で知られる般若心経は、わずか260字ほどの短い経典でありながら、仏教思想の核心である「空(くう)」の教えを凝縮して伝える非常に重要な経文です。

「空」とは、すべての現象が独立して存在するものではなく、原因と条件によって一時的に成り立っているという考え方であり、この智慧を持つことで執着や煩悩から解放されることができると説かれています。

この経典は、特に禅宗や密教などで重視され、修行の場面だけでなく、葬儀や法事、日々の読経など、仏教徒の日常生活にも深く浸透しています。

般若心経を唱えることで、心の平穏を得るとともに、智慧の光に照らされて真理に近づくことができると考えられています。

また、音読するリズムそのものが瞑想的な効果を生み出すため、心身の調和をもたらす行ともされています。

菩薩との関連性

般若は、智慧を象徴する存在として、さまざまな菩薩と密接な関係があります。

中でも重要なのが文殊菩薩と観音菩薩です。

文殊菩薩は、智慧を司る菩薩として知られ、知恵と理性を通して迷いを断ち切る存在です。

一方、観音菩薩は慈悲の化身であると同時に、般若の智慧を備えた存在としても信仰されています。

また、般若心経に登場する「観自在菩薩(かんじざいぼさつ)」は、観音菩薩の一形態であり、智慧と慈悲のバランスを体現しています。

彼は苦しむ衆生を救うために般若の智慧をもってこの世の真理を見極め、導く存在として位置付けられています。

このように、菩薩たちはそれぞれ異なる役割を担いながらも、般若の智慧を核とした共通の目的を持って活動しているのです。

仏教徒にとっての般若の意味

仏教徒にとって般若とは、単なる学問的な知識ではなく、日々の実践の中で体得される深い洞察と理解です。

これは、経典を読むだけで得られるものではなく、坐禅や瞑想、戒律を守る生活などを通して、自身の内面と向き合い、迷いを乗り越える過程で得られる精神的な到達点です。

般若はまた、悟りへの羅針盤としての役割も果たします。

仏教徒は般若の智慧によって、物事に対する執着を手放し、心の中にある煩悩を静めることができます。

このような智慧は、現代人にとっても大きな意味を持ち、ストレスや不安の多い社会の中で、冷静さと洞察を保つための精神的支柱として機能します。

般若の教えは、仏教徒に限らず、多くの人々にとって心の拠り所となっており、日常生活の中で役立つ実践的な智慧として評価されています。

夜叉の文化的価値

夜叉を描いた伝説や物語

『源平盛衰記』や『今昔物語集』など、日本の古典文学には夜叉にまつわる物語が多数存在し、民間信仰とも結びついています。

夜叉は山や森、あるいは人の心の闇に潜む存在として描かれ、しばしば人間の道徳観や信仰心を試す存在として登場します。

例えば、修行中の僧侶が夜叉に遭遇し、その誘惑や恐怖に打ち勝つことで悟りに近づくという説話が数多く残されています。

また、夜叉が人間に恋をし、その愛情が叶わなかったことで怨念を抱くといった、悲劇的な恋愛譚も存在し、こうした物語では夜叉の恐ろしさと同時に哀しみや孤独も表現されています。

これらの物語は、夜叉という存在が単なる妖怪や悪霊ではなく、人間の感情の延長線上にある存在として理解されていたことを示しています。

アートにおける夜叉の再現

現代アートやデジタルメディアでも夜叉は再解釈され、ビジュアル的なインパクトをもって表現されています。

日本画や彫刻だけでなく、映画、アニメ、ゲーム、3Dモデリングといった多様なメディアで夜叉は生き生きと蘇り、時に古典的な姿のまま、時に大胆にアレンジされた形で登場します。

たとえば、夜叉の怒りの表情や異形の姿は、現代のホラーアートやファンタジー作品において強烈なビジュアルモチーフとして用いられ、見る者に忘れがたい印象を与えます。

また、伝統的な能面をモチーフにしたデザインが現代ファッションやポップカルチャーにも取り入れられるなど、夜叉の表現は伝統と革新が融合した形で新たな価値を創出しています。

こうした再現を通じて、夜叉は今なお変化し続ける象徴として、多くのアーティストや観客の関心を集め続けています。

まとめ

夜叉と般若は、それぞれ異なる起源と役割を持ちながらも、日本文化や仏教思想の中で深い象徴性を帯びた存在です。

夜叉は外敵から仏法を守る強靭な守護者として、般若は内面の情念や智慧の象徴として、私たちに「外に立ち向かう力」と「内を見つめる智慧」の両方を教えてくれます。

彼女たちの存在を通じて、私たちは恐れや怒り、悲しみといった感情をどのように受け止め、乗り越えていくのかという普遍的な問いに向き合うことができるのです。

現代においてもなお、夜叉と般若は私たちの心に語りかけ、文化の中で新たな意味を紡ぎ続けています。