衣類を収納するための「ハンガー」。

その便利な道具が、かつて日本では「衣紋掛け(えもんかけ)」と呼ばれていたことをご存知でしょうか?

着物文化の中で生まれたこの言葉には、ただ衣服を掛けるだけではない、日本人ならではの美意識や暮らしの知恵が詰まっています。

本記事では、ハンガーの昔の呼び名「衣紋掛け」に込められた意味や背景、そして現代の収納道具へと進化するまでの歴史を紐解いていきます。

ハンガーの昔の名前「衣紋掛け」とは

衣紋掛けの歴史とその由来

「衣紋掛け(えもんかけ)」は、現在でいうハンガーに相当する道具であり、特に日本の伝統的な衣服である和服を美しく保つために用いられてきた収納具です。

古来より日本では衣類に対する扱いが丁寧で、特に平安時代には貴族社会において、衣服のたたみ方や保管方法にも格式が求められていました。

衣紋掛けは、着物の形を崩すことなく整えて掛けておくことができ、当時の上流階級においては必須のアイテムとされていました。

木製の丁寧な作りで、しなやかな曲線を持つ形状は、着物の重みを分散し、シワや型崩れを防ぐ工夫がなされていたのです。

ハンガーが「衣紋掛け」と呼ばれた理由

「衣紋」という言葉は、和服の襟元や上半身の衣服の形を美しく整えることを指す言葉で、特に着物を着た際の見た目の印象を大きく左右する部分でもあります。

その美しさを維持するために考案されたのが「衣紋掛け」であり、「衣紋」を「掛ける」ための道具という意味から、この名称が生まれました。

洋服用ハンガーの登場以前は、家庭内で和服を保管する際に「衣紋掛け」が自然に使われており、現代においても一部ではその名称が残っています。

また、「衣紋掛け」という言葉は、単なる道具名ではなく、日本の服飾文化に根差した価値観を反映した言葉でもあります。

衣紋掛けが使われていた時代背景

衣紋掛けが活躍していた時代は、まさに和装が日常着として用いられていた江戸時代やそれ以前の時代です。

特に武士や上級武家、宮中の人々の間では、衣類を丁寧に扱うことが礼儀作法の一部とされていました。

衣紋掛けは、単に衣服を吊るす道具というだけでなく、その人の教養や生活様式を示す象徴でもありました。

木製の衣紋掛けは、一つひとつが手作りで、家紋や漆塗りなどが施されることもあり、調度品としての価値も高いものでした。

現代では見かける機会が少なくなりましたが、茶道や舞踊、伝統芸能の世界では、今でも大切に受け継がれている文化的道具です。

ハンガーの変化と進化

ハンガーと衣紋掛けの違い

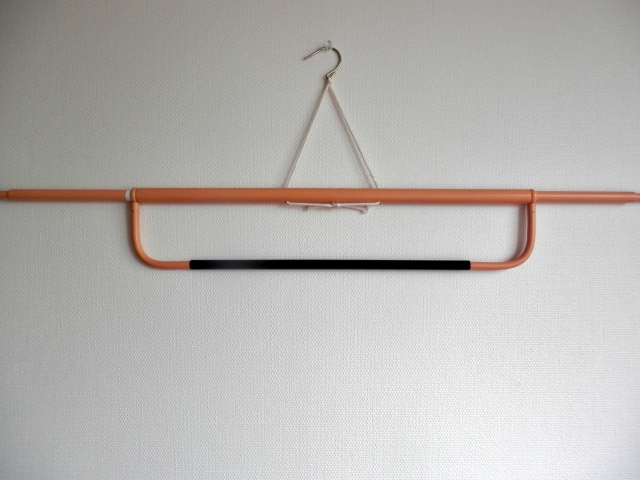

衣紋掛けは主に和装用として使用される道具であり、着物の形状や風合いを崩さないように設計された特有の形状が特徴です。

肩幅が広く緩やかな曲線を描いているため、着物の繊細な布地がシワになりにくく、全体的に美しいラインを保てるようになっています。

一方で、ハンガーは洋服文化の広まりとともに一般家庭に普及し、シャツやスーツ、ジャケット、コートなど、洋装を掛けるために適した構造を持つように進化してきました。

衣類の重みに耐えるために頑丈さが求められる一方、クローゼット内での収納効率も考慮され、平らでスリムな形状が多く見られます。

ハンガーの種類と形状の変化

現代のハンガーは非常に多様化しており、T字型、丸型、スリム型といった基本的な形状に加え、用途に応じた機能性を持つデザインが多数登場しています。

例えば、ジャケットやコート向けの厚みのあるタイプ、滑り落ち防止機能を備えたベルベット素材のもの、スカートやパンツを挟むクリップ付きハンガーなどがあります。

また、旅行用として折りたたみ可能なコンパクトタイプや、回転フック付きで使い勝手の良い製品も増えてきました。

特に近年では、省スペース設計が重視され、縦方向に何枚も衣類を掛けられる多段式のハンガーも人気を集めています。

ハンガーの素材の変遷

ハンガーに使用される素材も時代とともに変化しています。

かつては木製や竹製のものが主流で、高級感があり耐久性にも優れていました。

これらは現在でも高級ブランドの店舗やホテルなどで用いられることがあります。

一方で、家庭用や大量生産のニーズに応えるため、軽量でコストパフォーマンスに優れたプラスチック製ハンガーが一般化しました。

さらに、滑りにくいラバー加工素材や、環境配慮型の再生素材を用いた製品、アルミやステンレスなどの金属製でスタイリッシュなデザインのハンガーも登場しています。

これにより、ハンガーは単なる収納具から、衣類を保護し見た目も美しく演出する生活アイテムへと進化しています。

衣紋掛けの役割と機能

衣紋掛けの用途と保管方法

衣紋掛けは、主に着物や羽織などの和装を掛けて保管するために使われる専用の道具です。

その用途は単に衣類を吊るすだけでなく、和装特有の形状を美しく保ち、折れ目やシワができないように広げて使用する点にあります。

特に絹やちりめんといった繊細な素材は、一度折り目が付いてしまうと元に戻すのが難しく、衣紋掛けを用いることで自然な形で保管できます。

また、使用後は必ず衣類を陰干しして湿気を取り除き、衣紋掛け自体も風通しの良い場所に保管することが推奨されています。

湿気を防ぐことで、カビや臭いの発生を抑え、衣類の寿命を大きく伸ばすことが可能になります。

さらに、衣紋掛けを収納家具の中に設置して使うことで、和装の出し入れがよりスムーズになり、着用の準備も整えやすくなります。

和服と洋服の収納での役割

和服は繊細な織りや染めが施されたものが多く、折り目を付けずにふんわりとした形で保管することが求められます。

そのため、肩や襟のラインを自然に維持できる衣紋掛けが最適とされています。

特に留袖や振袖といった格式の高い和服では、衣紋掛けを使うことで保管時の型崩れを防ぎ、次に着用する際も美しい状態を保つことができます。

一方で、洋服は用途やデザインに応じて様々な形状をしており、それぞれに適したハンガーを使うことで収納効率を高めたり、型崩れを防いだりすることが可能です。

スーツやワイシャツには厚みのあるハンガー、スカートやズボンにはクリップ付きのハンガーが効果的であり、和服と洋服では収納における考え方が大きく異なります。

衣類を守るための衣紋掛けの重要性

和装は高価で繊細な素材を使用することが多く、ちょっとした保管ミスが致命的なダメージにつながることもあります。

特に絹製品は湿気や摩擦に弱く、衣類の表面にシミやテカリ、シワができやすいため、適切な保管が不可欠です。

衣紋掛けは、こうした問題を未然に防ぐための構造になっており、衣類の形を自然に保ちつつ、重力による負担を分散させる設計がなされています。

また、空気が通りやすい形状により通気性が保たれ、カビや虫食いのリスクを軽減します。

さらに、日常的な和服の着用者にとっては、衣紋掛けの存在が衣類管理の基本であり、長く美しく着物を楽しむためには欠かせないアイテムといえるでしょう。

「衣紋」の意味と歴史

衣紋が形成された背景

「衣紋(えもん)」とは、本来は衣服の襟元、特に着物の後ろ襟の部分を指す言葉です。

日本の伝統文化において、衣服は単なる布ではなく、身だしなみや人柄、そして家柄をも表す重要な要素とされてきました。

美しく整えられた襟元は、礼儀や品位の象徴であり、身支度の整い方一つでその人の教養や所作の美しさが見て取れるとされていました。

こうした価値観は平安時代以降、宮中での装束作法や武家の礼法の中に深く根付いており、衣紋の美しさは単に外見の整えだけでなく、精神性や格式を表すものとして発展していったのです。

衣紋と和装の関係

和装において襟元の形は着こなしの印象を決定づける非常に重要な要素です。

特に女性の着物では、うなじが美しく見えるように後ろ襟をやや引いて着付ける「衣紋を抜く」という所作があり、この動作によって色気や気品を演出することができます。

男性の場合でも、襟の合わせ方や襟元の張り具合によって全体の印象が大きく変わるため、襟元の整えは着付けの中でも特に重視されます。

また、着物の種類や着用する場面によっても襟の開き具合や高さが異なり、衣紋の整え方には細かなマナーやルールが存在します。

これらの所作は、単に服を着るという行為を超えて、日本独自の美意識と礼節を表現する文化そのものでもあるのです。

衣紋の使われている言葉の変化

「衣紋」という言葉は、長い歴史の中でさまざまな形で使われてきました。

たとえば「衣紋道」は、衣紋の整えを礼儀作法の一環として体系化したもので、かつて宮中や武家で正式に学ばれていた伝統的な作法体系です。

また「衣紋者(えもんじゃ)」とは、着付けや衣服の整えを専門とする職業の人々を指し、彼らは晴れ着や儀式服の着付けを担う重要な役割を果たしていました。

現代ではあまり聞かれなくなった言葉ですが、成人式や婚礼など特別な場では、プロの着付け師が「衣紋を美しく整える」ことを意識して作業を行っており、その文化的な意味合いは今も受け継がれています。

こうして「衣紋」という言葉は、過去から現在へと形を変えながら、日本人の衣服に対する美意識と共に息づいているのです。

日本における衣紋掛けの種類

衣紋掛けの一般的なデザイン

一般的な衣紋掛けは、主に木製で作られており、両端がなだらかに曲がっているのが特徴です。

この曲線は、着物を掛けた際に肩のラインが自然に保たれるように設計されており、型崩れを防ぐための工夫が凝らされています。

また、衣紋掛けの中央部分には若干の厚みがあり、襟元の形が整うように支える構造になっているものもあります。

近年では、折り畳み可能なコンパクトタイプの衣紋掛けや、自立式のスタンド型も登場し、収納性や利便性の面でも進化を遂げています。

使用しないときはコンパクトに折りたたんでしまえるタイプは、収納スペースの少ない住宅事情にも配慮されたデザインです。

さらには、ナチュラルウッドや漆塗りなど、素材や仕上げにこだわった上質な衣紋掛けもあり、インテリアとしても美しく映えるものが増えています。

特別な用途の衣紋掛けとその特徴

婚礼衣装や舞台衣装など、特別な場面で使用される豪華な和装には、それに対応した特別仕様の衣紋掛けが使われます。

これらは一般的なものよりも幅広で、重い衣装でもしっかりと支えられるように、木材の厚みや強度が強化されています。

装飾面でも華やかさが重視され、漆塗りや金箔、蒔絵(まきえ)などが施されているものもあり、式場や舞台裏での使用時にも格式の高さを演出します。

また、収納性よりも見栄えや美術性が重視されるため、展示用としてもそのまま活用されるケースが多く、伝統工芸品としての価値も見直されています。

一部には、衣紋掛け自体が家宝として代々受け継がれることもあり、日本の職人技と文化の結晶とも言える存在です。

衣紋掛けの地域ごとのバリエーション

日本各地には、その土地ならではの文化や美意識が反映された衣紋掛けが存在します。

特に京都や金沢のように伝統工芸が根付いた地域では、地元の漆器職人や木工職人が手がけた精巧な衣紋掛けが作られています。

京都では、雅な色彩や金箔装飾が施された優美なスタイルのものが見られ、金沢では輪島塗を用いた重厚な衣紋掛けもあります。

さらに、東北地方では桜の木を使った素朴で温かみのあるデザイン、西日本では竹製の軽量タイプが見られるなど、気候や使用習慣に応じて多彩なバリエーションが存在します。

地域によっては、婚礼や成人式など特別な儀礼の際にだけ使われる伝統的な衣紋掛けが保存されており、その土地の風習や歴史を知る手がかりともなっています。

衣紋掛けの現在の役割

現代の収納方法とハンガーの使い方

現代の家庭では、日常的に使用する洋服の収納においては、ハンガーが圧倒的に主流となっています。

一方で、和装の保管においては、衣紋掛けのような専用の収納具が今も根強く利用されています。

特に着物や袴などの和装は、畳んでしまうとシワや折り目が付きやすく、風合いを損ねる恐れがあります。

そのため、衣紋掛けを使って吊るしておくことで、美しい状態を長く保つことができます。

また、近年ではクローゼットの中に和装専用の衣紋掛けを設置できる仕様の収納家具も登場しており、洋装と和装を分けて効率的に収納するための工夫が進んでいます。

収納スペースを無駄なく活用する観点からも、現代のライフスタイルに合わせたハンガーと衣紋掛けの併用が注目されています。

ハンガーと衣紋掛けの利用シーン

ハンガーと衣紋掛けは、それぞれの衣類の性質や使用頻度に応じて使い分けるのが理想的です。

日常的に着るシャツやジャケット、コートなどは、取り出しやすく戻しやすいハンガーが便利です。

対して、訪問着や振袖などの和装は、着用機会が限られていることが多く、丁寧な保管が求められます。

こうした衣類は、専用の衣紋掛けを使って吊るし、湿気や光を避けて保存することで、その価値と美しさを保つことができます。

また、七五三や成人式、結婚式などの特別な行事では、衣紋掛けに掛けてあらかじめ着物の形を整えておくことが、スムーズな着付けにもつながります。

シーンに応じた使い分けによって、衣類の管理と美観の両立が可能になります。

洋服収納におけるハンガーの優位性

ハンガーは形状や機能の多様さにおいて非常に優れており、さまざまなタイプの洋服に対応できるのが大きな特徴です。

肩幅や重みに合わせた厚みのあるタイプや、ズレ落ち防止加工のあるもの、複数の衣類を同時に掛けられる多段式のものなど、用途ごとに選ぶことが可能です。

また、クローゼットの形状やスペースに応じた設計の商品も多く、収納効率が非常に高い点も魅力です。

さらに、回転式のフック付きや折りたたみ式などの工夫が施されたハンガーもあり、収納のしやすさに加えて、衣類の出し入れの快適さも実現しています。

こうしたハンガーの進化により、現代の生活様式においては、整理整頓と衣類保護の両立が可能となっており、家庭内での衣類管理に欠かせないアイテムとなっています。

衣紋掛けの影響を受けた道具

衣紋掛けから派生した収納用具

衣紋掛けは、和装文化の中で衣類を美しく保つために工夫された収納道具であり、その発想は現代のハンガーや収納用品に多大な影響を与えています。

特に衣類の形を自然な状態で保持し、シワや型崩れを防ぎながら保管するというアイデアは、現代のクローゼット収納にもそのまま応用されています。

ハンガーはその代表例であり、衣紋掛けの設計思想を受け継ぎながらも、洋装向けに適応・改良されることで、幅広い形状と素材を持つアイテムとして発展しました。

また、ディスプレイ用のハンガーや、インテリア性を兼ね備えた収納ラックなども、衣紋掛けの「見せる収納」という側面から着想を得たものだと言えるでしょう。

衣類の整理整頓に役立つツール

現代には、衣紋掛けの機能性を応用した多くの収納ツールが存在します。

例えば、旅行や出張などで活躍する折り畳みハンガーは、携帯性と保形性を兼ね備えており、短期的な衣類管理に便利です。

滑り止め付きハンガーは、シルクやニットなど滑りやすい素材の衣類でもしっかり保持できるよう工夫されており、着物の滑らかな生地に対応していた衣紋掛けの思想と通じる点があります。

さらに、縦方向に何枚も掛けられる多段式ハンガーは、省スペースで多くの衣類を管理できる利便性を提供しており、収納場所の限られた住環境においても効率的な整理整頓を可能にしています。

こうした道具には、いずれも「衣類を大切に、美しく保つ」という思想が色濃く反映されています。

衣類の管理に必要な道具と衣紋掛けの関係

衣紋掛けの持つ保管機能は、現代の衣類管理におけるさまざまな道具にも生きています。

たとえば、湿気取り用の除湿剤は、クローゼット内の湿度をコントロールし、着物のように湿気に弱い衣類の劣化を防ぎます。

また、通気性を確保しながらホコリを防ぐ不織布カバーや、防虫剤との併用によって、衣類を長期にわたり清潔に保つことができます。

さらに、肩のラインを崩さないための型崩れ防止パッドや、吊り下げ式の収納ケース、衣装箱なども、すべてが衣紋掛けと同じく「衣類の形と質を保つ」という目的のもとに設計されています。

これらの現代的なツールは、衣紋掛けの精神を現代のニーズに合わせて進化させた存在であり、日本の収納文化が連綿と受け継がれてきた証でもあります。

ハンガー使用による利点

ハンガーで得られる収納効率

ハンガーを使うことで、衣類を吊るして収納することが可能になり、一目で全体を見渡せるという大きな利点があります。

これにより、着たい服をすぐに見つけられ、日々の服選びがスムーズになります。

さらに、折りたたみ収納と比べて衣類同士の接触が少ないため、シワやヨレがつきにくく、衣類の見た目を保ちやすいというメリットもあります。

また、クローゼット内の縦空間を有効に活用できるため、省スペースでの整理整頓がしやすくなり、限られた収納スペースでも多くの衣類を美しく管理することができます。

最近では、衣類のカテゴリ別や色別に分けて掛けられる機能性ハンガーも増えており、より効率的で視覚的にも整った収納が可能になっています。

衣類の保管状態を良くする方法

衣類の形に合ったハンガーを選ぶことは、収納の質を高めるうえで非常に重要です。

肩のラインが広いジャケットには厚みのあるハンガーを、薄手のシャツにはスリムなタイプを使用することで、衣類のフォルムを美しく保つことができます。

また、季節ごとの衣替え時にハンガーを使って風通しの良い場所に干すことで、湿気やカビを防止することもできます。

衣類の素材や使用頻度に応じて、木製やベルベット、プラスチックなどの素材を使い分けることで、保管状態をさらに向上させることが可能です。

衣類を清潔で整った状態に保つための基本が、この「形状と素材の適合」にあると言っても過言ではありません。

ハンガーによる衣類のダメージ防止

適切なハンガーを使用することで、衣類にかかるストレスを最小限に抑えることができます。

特に、柔らかい素材で作られたハンガーや、クッション性のあるパッド付きのハンガーは、肩部分に跡がつくのを防ぐだけでなく、衣類の重さによって伸びたり、たるんだりするのを防止する役割も果たします。

また、滑り止め加工が施されたハンガーを使えば、シルクやニットなどの滑りやすい素材でも安心して掛けることができ、衣類の落下や型崩れを未然に防げます。

これにより、衣類の寿命を大幅に延ばすことができ、長くお気に入りの服を大切に使い続けるための工夫として、ハンガー選びの重要性は非常に高いと言えるでしょう。

まとめ|衣紋掛けに宿る日本の美意識と、ハンガーへの進化

ハンガーの前身である「衣紋掛け」は、単なる収納道具ではなく、日本人の繊細な美意識と衣服への敬意を映し出す文化的な存在でした。

その形状や用途は、時代とともに洋装へと対応し、現代の多機能なハンガーへと進化しましたが、「衣類を美しく保つ」という基本の役割は変わっていません。

衣紋掛けを知ることは、収納の工夫だけでなく、衣類を大切にする心や生活の美しさを見つめ直すきっかけになります。

現代の暮らしに合わせたハンガーの使い方を意識しながら、和と洋の知恵を活かした衣類管理を楽しんでみてはいかがでしょうか。