私たちは日常生活やビジネスの場面で「稼働」と「稼動」という言葉を耳にすることがありますが、これらの違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

どちらも「何かが動いている」「機械が作動している」というイメージを持たれることが多いですが、実際には異なる意味や用途を持っています。

本記事では、それぞれの言葉の正確な定義や使い方、ビジネスシーンにおける違いなどを詳しく解説し、適切に使い分けるためのポイントを紹介します。

稼働と稼動の基本的な意味

稼働とは何か?

「稼働」とは、主に機械や設備、人員が実際に動いている状態を指します。

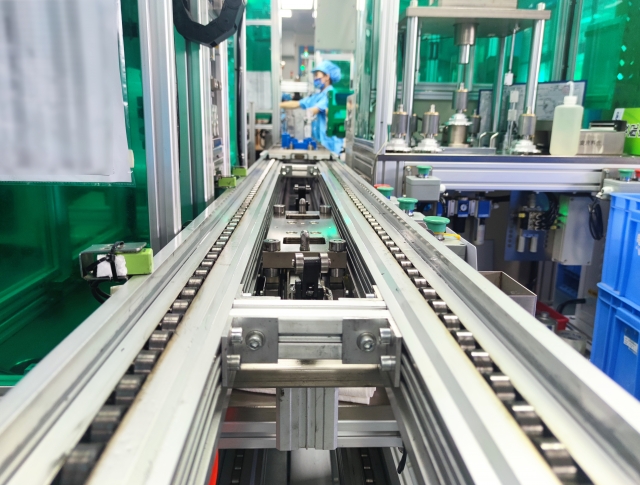

例えば、工場の生産ラインが正常に動いている場合、「工場が稼働している」と表現します。

さらに、IT分野では、システムやサーバーが正常に動作している状態も「稼働」と呼ばれます。

企業活動の中では、業務プロセスが適切に機能している状況を指して「業務が稼働している」と言うこともあります。

稼働率という指標もあり、これは特定の時間内で機械や設備がどれくらい動いているかを示すものです。

例えば、24時間のうち20時間稼働している場合、稼働率は83.3%となります。

稼働率の管理は生産性向上の重要なポイントとなり、適切なスケジューリングやメンテナンスが求められます。

稼動とは何か?

「稼動」とは、機械や設備などを動かす行為や、動作を開始することを指します。

例えば、新しい機械を導入して運用を開始する場合、「新設備の稼動を開始した」と言います。

また、システムやプロジェクトの立ち上げ時にも「稼動」という言葉が使われ、「新システムの稼動を開始する」といった表現がされます。

稼動の計画は、企業や組織にとって重要な要素であり、特に大規模なプロジェクトでは詳細なスケジュール管理が不可欠です。

適切な稼動計画を立てることで、スムーズな運用が可能になり、業務効率を大きく向上させることができます。

また、稼動の際には事前の準備が重要であり、例えば設備の試運転やスタッフの研修を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

用語の正確な定義

- 稼働:機械・設備・人が実際に動いている状態。

- 稼動:機械・設備などを動かすこと、運用を開始すること。

稼働と稼動の違い

用語の使い方の違い

稼働とは、現在機械や設備、人員が実際に動いている状態を指します。

例えば、工場の生産ラインがスムーズに動いている場合や、ITシステムが正常に稼働している場合にこの言葉が使われます。

一方で、稼動とは、機械や設備などを動かす行為や、動作を開始することを意味します。

例えば、新しい設備を導入し、それを実際に動かし始めるときに「稼動を開始する」という表現が用いられます。

このように、稼働は状態を示し、稼動は開始のアクションを指すという明確な違いがあります。

ビジネスシーンでの活用法

稼働は、現在の運用状況について言及するときに使われます。

例えば、工場やシステムが適切に動作している状況を説明する際に「工場が稼働している」「システムが稼働中だ」と表現します。

一方で、稼動は新規導入や立ち上げに関連して使用される言葉であり、新しい設備やシステムの運用を開始するときに「新しい機械が稼動を開始した」や「新しいプロジェクトが稼動する」といった形で使われます。

このように、稼働は現在の運用状況を示し、稼動は運用を始める行為を表すという違いがあります。

稼働の重要性

効率的な生産管理における役割

稼働率が高いほど、生産効率が向上し、企業の利益に大きく貢献します。

高い稼働率を維持することで、機械や設備の稼働時間が最大化され、無駄な停止時間を最小限に抑えることができます。

これにより、生産プロセスの効率が向上し、より短期間で多くの製品を生産できるようになります。

また、安定した稼働率を確保することは、納期の遵守にもつながり、顧客の信頼を得る上で重要な要素となります。

さらに、高い稼働率は設備の投資対効果を向上させる要因ともなり、企業の財務健全性の向上にも寄与します。

これにより、設備投資の回収期間を短縮し、新たな投資や拡張のための資本を確保しやすくなります。

長期的な視点では、稼働率の管理と向上が企業の持続的な成長と競争力の強化につながる重要な戦略となるのです。

高い稼働率のメリット

- 生産性の向上

- コスト削減

- 設備投資の回収スピード向上

稼働率向上の要因

設備の安定した稼働を確保するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

適切なメンテナンスを実施することで、予期せぬ故障を防ぎ、設備の寿命を延ばすことができます。

また、効率的なスケジュール管理を行うことで、設備の運用時間を最適化し、生産プロセスを円滑に進めることが可能になります。

さらに、自動化技術の導入によって、作業の精度を向上させ、人為的なミスを減らすことができます。

これにより、企業はより高い生産性を維持しながら、コスト削減にも貢献できるのです。

稼動の役割と特徴

機械や設備における稼動の重要性

機械や設備の稼動は、企業の生産活動において非常に重要な要素です。

機械の新規導入や再稼動を適切に管理することで、業務のスムーズな進行を確保し、安定した生産プロセスを実現できます。

特に、大規模な製造業やインフラ管理においては、設備が適切に稼動していることが企業の収益に直結するため、精密な計画と管理が求められます。

稼動の準備段階では、設備の初期試験や性能評価、操作トレーニングが不可欠であり、これらを適切に行うことで、稼動後のトラブルを最小限に抑えることができます。

稼動による生産性の向上

設備の稼動を適切に計画し、実施することで、無駄な停止時間を削減し、生産能力を最大限に引き出すことができます。

例えば、定期的なメンテナンスを適切に実施することで、機械の予期せぬ故障を防ぎ、安定した稼動を維持できます。

また、生産スケジュールに基づいた最適な稼動計画を策定することで、ピーク時の需要に対応しつつ、コストの削減や生産効率の向上を図ることが可能になります。

加えて、IoT技術やAIを活用したスマート稼動管理を導入することで、リアルタイムでの設備の状態監視や、故障予測による予防保全が可能になり、より効率的な運用を実現できます。

稼動を通じた業務効率化

適切な稼動計画を立てることで、無駄なコストや時間の浪費を防ぎ、企業全体の業務効率を大幅に向上させることができます。

例えば、複数の機械が連携して動作する製造ラインでは、それぞれの稼動タイミングを最適化することで、工程のボトルネックを解消し、スムーズな生産フローを確立できます。

また、従業員の配置を考慮した効果的な稼動計画を策定することで、人的リソースの最適化が可能になり、作業の負担を均等に分散させることができます。

さらに、設備の運用データを活用し、長期的なパフォーマンス分析を行うことで、より精密な稼動戦略を立案し、業務全体の効率を継続的に向上させることができます。

稼働と稼動に関するよくある誤解

用語の混乱について

「稼働」と「稼動」が混同されることは非常に多く、特にビジネスや技術の分野では誤用されがちです。

しかし、それぞれの用語の意味を正しく理解し、適切に使い分けることで、コミュニケーションの明確化を図ることができます。

例えば、「稼働」は機械やシステムが現在動いている状態を指し、「稼動」はそれらを動かす行為を指します。

この違いを意識することで、業務の報告や生産管理の際に曖昧な表現を避けることができ、業務の正確性が向上します。

また、誤った使い方をすることで発生する誤解やミスを未然に防ぐことができるため、企業やプロジェクトの効率化にも寄与するのです。

ビジネス環境での誤用例

- ×「新設備の稼働を開始する」→ 〇「新設備の稼動を開始する」

- ×「工場の稼動率を上げる」→ 〇「工場の稼働率を上げる」

言葉の正しい使い方

- 設備が現在動いているなら「稼働」

- 設備を動かし始めるなら「稼動」

稼働と稼動の用語の背景

歴史的な視点から見る稼働と稼動

元々「稼働」と「稼動」はほぼ同じ意味で使われていましたが、その使い方には明確な違いが生じてきました。

特に、近代においては技術やビジネスの発展に伴い、それぞれの言葉が異なる意味を持つようになっています。

例えば、機械工学や製造業の分野では、「稼働」は機械が動作している状態を示し、「稼動」は機械を動かすための準備や開始行為を指すようになりました。

また、IT分野でもサーバーやシステムが運用されている状態を「稼働」、新規プロジェクトの開始やシステムの導入を「稼動」と使い分ける傾向があります。

ビジネスにおける用語の変遷

企業の生産管理や設備運用において、より正確な表現が求められるようになった背景には、産業の高度化と業務の専門化があります。

かつては「稼動」と「稼働」は同義的に扱われていましたが、企業の業務プロセスが複雑化し、細分化されるにつれて、それぞれの用語の意味も明確に区別されるようになりました。

例えば、製造業では生産ラインが稼働している状態を示す場合は「稼働」、新しい設備を導入し動かし始めるときは「稼動」と表現されます。

これにより、業務の透明性が高まり、正確な生産計画や運用管理が可能となっています。

また、現代のグローバル市場においては、正確な言葉の使い分けが求められるため、国際的なビジネスシーンでも「稼働」と「稼動」の違いを意識した用語の運用が行われています。

業界別の用語使い分け

- 製造業:「稼働率」「設備稼働」「機械の稼働状況」

- IT業界:「サーバーの稼働状態」「システムの稼働」

- 建設業:「新設備の稼動」「プロジェクトの稼動」

計画的な稼働管理

稼働率の計算方法

稼働率は以下の式で算出できます。

稼働率 (%) = (実稼働時間 / 総運用時間) × 100

稼働計画の立て方

生産スケジュールに基づいて計画を策定する際には、まず、設備や人員の最適な配置を考慮することが重要です。

そのために、予期せぬトラブルや作業の遅延に対応できるように、余裕を持った稼働時間を確保する必要があります。

さらに、業務の効率を最大化するためには、作業の流れを分析し、最適な作業割り当てを行うことが求められます。

これにより、全体の生産性を向上させ、スムーズな業務運営を実現することが可能になります。

実行時の注意点

設備の状態を定期的にチェックすることは、稼働率を維持するために不可欠です。

設備が適切に機能しているかを継続的に確認することで、問題が発生する前に対処できるようになります。

特に、稼働率が低下した際には、その原因を詳しく分析し、どの要素が影響を与えているのかを明らかにすることが重要です。

例えば、設備の老朽化やオペレーションミスなどが要因となる場合、それぞれに適した対策を講じることで稼働率を回復させることが可能になります。

また、スムーズな作業フローを確立することも大切です。

作業手順の見直しや従業員の配置の最適化を行うことで、作業の流れを合理化し、業務全体の効率を向上させることができます。

このように、設備の定期的なチェック、原因分析、作業フローの最適化を組み合わせることで、安定した稼働環境を維持することが可能となります。

稼働率の向上と改善方法

稼働率向上のための工程改善

生産ラインや業務プロセスの効率を向上させるためには、ボトルネックの解消が重要です。

生産の流れが滞るポイントを特定し、それを改善することで、全体の生産能力を向上させることができます。

そのための手段として、自動化技術の活用が挙げられます。

作業の自動化により、ミスを減らし、作業スピードを向上させることで、業務の効率化が可能になります。

また、適切な人員配置を行うことで、それぞれの作業がスムーズに進行し、効率的な業務運営が実現します。

作業負荷を分散させることで、従業員の生産性を高めるだけでなく、無駄な待ち時間を削減し、全体のパフォーマンスを向上させることができます。

稼働データ活用法

データ分析を活用した運用改善では、設備や機械の運用データを収集し、その情報をもとに効率的な改善策を講じることが重要です。

IoT技術を活用することで、リアルタイムでの設備監視が可能になり、異常が発生した際に迅速に対応できる体制を整えることができます。

例えば、センサーを用いた監視システムを導入することで、設備の温度や振動、消費電力などのデータを継続的に監視し、異常を早期に検知することが可能となります。

また、予防保全の実施も不可欠です。機械や設備のトラブルを未然に防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスが求められます。

過去のデータを分析し、どのタイミングで部品の交換が必要になるのかを予測することで、突発的な故障を減らし、安定した稼働環境を維持することができます。

これにより、企業はコストを削減しながら、高い生産性を維持することができるのです。

まとめ

「稼働」と「稼動」は、似た意味を持ちながらも、使い方には明確な違いがあります。

「稼働」は、機械や設備が現在動作している状態を指し、一方「稼動」はそれらを動かす行為や、動作を開始することを意味します。

特にビジネスや技術の分野では、この違いを正しく理解し、適切に使い分けることが重要です。

高い稼働率を維持することで、生産性の向上やコスト削減、設備投資の回収スピード向上といったメリットが得られます。

そのためには、定期的なメンテナンスや効率的なスケジュール管理、さらに自動化技術の導入が不可欠です。

また、稼動計画を適切に立案し、実行することで、業務のスムーズな進行が確保され、企業全体の効率が向上します。

「稼働」と「稼動」を正しく理解し使い分けることは、業務の精度向上や誤解の防止につながります。

本記事を通じて、その違いと活用方法を理解し、実務に役立てていただければ幸いです。